糖尿病

糖尿病

糖尿病とは、血液中の糖分濃度が高い状態(高血糖)が慢性的に持続する病気です。

高血糖の状態が続くと、血管の内側の壁 ( 内膜 ) を傷つける活性酸素が発生します。 傷ついた血管の壁には悪玉コレステロールや白血球が入り込み、血管の壁の中に溜まっていきます。その結果、内膜は次第に厚く硬くなり動脈硬化へと進みます。

糖尿病は、1型糖尿病と2型糖尿病に大別され、日本人の場合では約9割が2型糖尿病であり生活習慣病の1つとされています。

糖尿病の進行や合併症を防ぐためにも、健康診断などで糖尿病・高血糖を指摘された場合は、放置せずにきちんと受診することが重要です。

糖尿病による合併症は、「高血糖による細い血管へのダメージ」と「動脈硬化に起因する脳卒中・心疾患」に大別されます。細い血管へのダメージは、特に細かな血管が集中している神経、眼、腎臓が特に影響を受けやすく、糖尿病になってから5-10年で出現する糖尿病神経障害、糖尿病網膜症、10-15年で出現する糖尿病性腎症を合わせて、糖尿病の三大合併症と言います。また、糖尿病は動脈硬化を進行させることで、脳梗塞や狭心症、心筋梗塞、末梢動脈疾患などのリスクを高めます。動脈硬化はいくつかの生活習慣病を併せ持っていると非常に進行が早いと言われているため、血糖値が高い方は、他血圧・脂質・尿酸値などにも注意をしてください。

糖尿病の検査は、血液検査が主体となります。

血糖値は、空腹時に血液検査を行うことが一般的ですが(空腹時血糖)、初期の糖尿病では空腹時血糖は正常でも、食後に血糖が上昇しやすい事があります。必要時には、血液検査をするタイミングを変えたり、HbA1c値を併用して評価します。

空腹時血糖:正確には直近の食事から10時間以上経った状態で測定した血糖値のことですが、一般的には食後2時間以上経てば血糖は空腹時と同程度の血糖値に戻ることが多いです。

随時血糖:食事とは無関係に測定した血糖値のことです。

過去1~2か月間の血糖の状態が反映されたものです。診断基準の1つでもありますが、合併症のリスクや治療の効果を診ていく上でも非常に重要な項目です。

空腹時血糖や随時血糖の測定だけでは診断が難しい場合に、経口ブドウ糖負荷試験という検査を行って糖尿病の可能性がないかを確認する事があります。但し、検査自体が頓雑であるため、HbA1cの測定でまかなえる事が多いです。

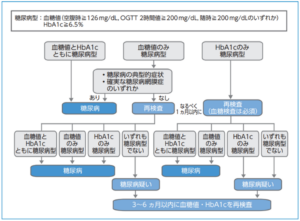

糖尿病と診断する方法は、主に2パターンがあります。

①高血糖を2回確認

空腹時血糖値≧126mg/dl、75gOGTT2時間値≧200mg/dl、随時血糖値≧200mg/dlのいずれかが、別の日に行った検査で2回以上確認できれば糖尿病と診断されます。

(血糖値がこの基準値を超えても1回だけの場合は、糖尿病型と呼びます。)

②糖尿病型+下記の状態、2つを認める

糖尿病型を示し、かつ次のいずれかの条件がみたされた場合には1回だけの検査で糖尿病と診断されます。

・糖尿病の典型的症状(口渇、多飲、多尿、体重減少)

・HbA1c≧6.5%

・確実な糖尿病網膜症が存在する(眼科検査にて)

糖尿病の臨床診断フローチャート(糖尿病 55: 485-504, 2012より引用)

1型糖尿病では、膵臓からのインスリン分泌がほぼないためインスリン注射が基本となります。

2型糖尿病では、生活習慣の改善が基本ですが、生活習慣の改善を図っても高血糖が続いている場合には薬による治療が開始されます。緊急での血糖改善が必要な場合などでは2型糖尿病でもインスリン注射から治療開始することもありますが、基本的には飲み薬で徐々に血糖が下がるように調整をおこなっていきます。下記のように糖尿病の薬には色々な種類があり、ここに記載した以外にも注意事項や良い適応などがありますので、その方の状況やライフスタイルに合った薬を選択することが大切です。

| 1型糖尿病 | 注射薬 | インスリン療法 | 膵臓からインスリンが分泌されないため、 必要量のインスリンを注射で体内に投与します。 |

|

| 2型糖尿病 | 飲み薬 | インスリンを 分泌しやすくします |

スルホニル尿素(SU)薬 | 膵臓のβ細胞を刺激してインスリンの分泌を促します。 低血糖に注意が必要です。 |

| 速効型インスリン分泌促進薬 | スルホニル尿素薬に比べて、吸収と消失が速い薬です。 特に食後高血糖の是正に適しています。低血糖に注意が必要です。 |

|||

| DPP-4阻害薬 | インクレチンというホルモンの分解を抑制します。 インクレチンは、血糖値が高い時にインスリンの分泌を促すと共に、 血糖値を上げるグルカゴンの分泌を抑制します。 |

|||

| GLP-1受容体作動薬 | 膵臓のβ細胞にあるGLP-1受容体に結合して、血糖値が高い時に インスリンの分泌を促すとともに、血糖値を上げるグルカゴンの 分泌を抑制します。 |

|||

| インスリンを 効きやすくします |

ビグアナイド(BG)薬 | 肝臓での糖の生成を抑えます。 また、インスリンに対する感受性を高めます。 |

||

| チアゾリジン薬 | 肥大化した脂肪細胞を小型の脂肪細胞に変える事で、 インスリンに対する感受性を高めます。 |

|||

| グリミン薬 | ミトコンドリア作用を介して、膵臓のβ細胞でインスリン分泌を 促すとともに、肝臓・骨・筋肉での糖の代謝を改善します。 |

|||

| 糖の吸収を抑えたり、 排出を促します |

α–グルコシダーゼ阻害薬 | 小腸からの糖分の消化・吸収を遅らせて、食後の高血糖を抑えます。 | ||

| SGLT2阻害薬 | 腎臓から膀胱へとつながる尿管で、糖の再吸収を妨げます。 それによって尿の中に糖を排出します。 |

|||

| 注射薬 | インスリン療法 | 少なくなった膵臓からのインスリン分泌を注射で補います。 | ||

| GLP-1受容体作動薬 | 膵臓のβ細胞にあるGLP-1受容体に結合して、血糖値が高い時に インスリンの分泌を促すとともに、血糖値を上げるグルカゴンの 分泌を抑制します。 |

|||

糖尿病は、普段の生活習慣がとても影響しやすい病気です。

そのため、生活習慣の改善が糖尿病治療にあたっては不可欠です。

・自分の体・年齢・生活・運動量に見合った量を食べましょう。

・ゆっくりと、野菜から、バランスよく食べましょう。

・規則正しく食べましょう。

・間食を控えましょう。(食べない!ではなく量を減らすなど)

・有酸素運動を心掛けましょう。

・体重が多い人は、減量を目標に継続しましょう。

・細身の人は、筋肉をつけることを心掛けましょう。

糖尿病は付き合っていく病気です。もし一定期間ものすごく頑張って血糖値を下げても、継続しなければ血糖値はまた上がります。

そのため、1番大切な事は「無理せず続けること」です。少しずつご自分の生活習慣を変えて、ぜひ長く続けられるようにしてみてください。

TOP