健診異常に多いもの

健診異常に多いもの

便潜血検査(大腸がん検診)とは、名前の通り、便に少量の血液(潜血)が混じっていないかを調べる検査です。大腸がんや大腸ポリープは便が腸内を移動する際に擦れて出血する事があるため、それら疾患を拾い上げる事が大きな目的です。便潜血検査が陽性であったからといって、必ず大腸がんや大腸ポリープがあるわけではありません。しかし、それでも便潜血検査をおこなって、陽性となった人に大腸カメラ検査をおこなうと大腸がんの死亡率を減少させるという研究結果が出ています。便潜血陽性は大腸がんを見つけるチャンスです。陽性が指摘された場合は見過ごさずに、ぜひ大腸カメラ検査をご検討ください。

日本は、2020年の胃がん罹患率(胃がんになる人/人口の割合)で世界2位と胃がん大国ですが、胃がんの最大のリスクはピロリ菌です。ABC検診では、「ピロリ菌感染の有無を調べる検査」と「萎縮性胃炎の有無を調べる検査(ペプシノーゲン法)」を組み合わせて胃がんになるリスクを調べます。この検査でピロリ菌検査が陽性となればピロリ菌除菌をおこない、萎縮性胃炎のある人には定期的な胃カメラが推奨されます。

最も多い原因はアルコールや脂肪肝ですが、B型肝炎やC型肝炎などの慢性ウイルス性肝炎や自己免疫性肝炎(AIH)、原発性胆汁性胆管炎(PBC)、原発性硬化性胆管炎(PSC)と言った比較的稀な疾患が原因の事もあります。肝機能の異常を指摘されたらば、その原因と肝臓の状況を把握しましょう。原因・疾患によって、肝機能の改善方法は変わってきます。

原因と肝臓の状況を把握のためには、血液検査や腹部超音波検査が有用です。

腹部超音波検査での異常であれば、血液検査や必要時にはCT検査やMRI検査をおこないます。(CT検査・MRI検査は他医療機関にて検査を受けて頂き、当院にて結果説明およびフォローアップをさせて頂きます。)

貧血は消化器の病気以外が原因でもなりえますが、胃潰瘍・十二指腸潰瘍などからの貧血など消化器内科医は貧血に遭遇することが多いため、貧血の診療には慣れていることが多いです。貧血になると、体内の酸素が少なくなり、立ちくらみ、息切れ、めまい、ふらつき、頭痛、胸の痛み、動悸、疲労感などの症状が出る事があります。原因としては、鉄欠乏性貧血が多いですが、鉄欠乏と言っても「摂取する量が少ない」といったような簡単な理由以外にも胃腸から少量の出血がある、婦人科疾患(子宮筋腫、内膜症)の影響がある、お茶・牛乳などの大量摂取による鉄の吸収不良がある、など様々な原因があります。また鉄欠乏性貧血の他にも膠原病・リウマチなどの慢性疾患からくる貧血や胃の手術後、剣道や長距離マラソン選手(強く踏み込む事で赤血球が壊れるため)など、特殊な貧血がある事もあります。貧血の指摘があれば、その貧血の原因・種類を調べるために再検査を受けましょう。

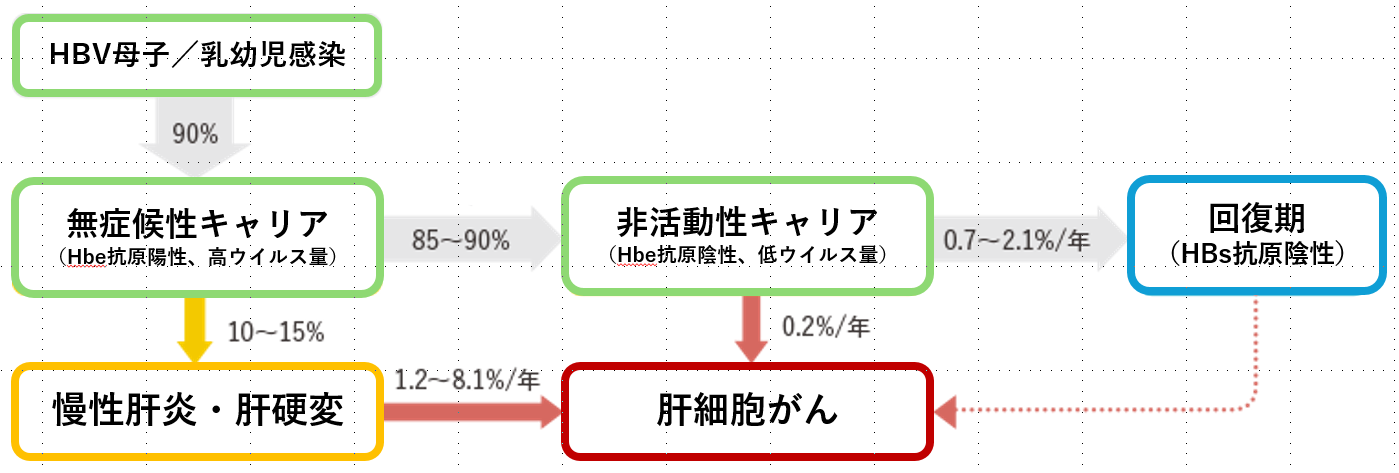

HBs抗原が陽性であるという事は、B型肝炎ウイルスが体の中にいる(=感染している)という事を示しますが、実際にウイルスが活動的であるか/落ち着いているか(B型肝炎キャリアなどと言います)といった状況が非常に重要です。下の図のように状況を把握して、どのような治療が必要なのか、もしくはどれくらいの頻度で経過をみていくべきなのか、など肝臓専門医に一度ご相談ください。

また、C型肝炎は近年インターフェロンフリー治療の開発により治る病気になりました。B型肝炎・C型肝炎の治療にあたっては、B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度などもありますので、肝炎検査が陽性であった方は一度、医療機関を受診してください。

日本肝臓学会 編:慢性肝炎・肝硬変の診療ガイド2020より改変

日本肝臓学会 編:慢性肝炎・肝硬変の診療ガイド2020より改変

腫瘍マーカーには、色々な種類がありその項目毎でどの「がん」の可能性があるか異なります。そのため、おこなうべき検査も変わってきます。また、腫瘍マーカーは喫煙・肝臓/腎臓疾患・糖尿病・炎症を伴う疾患・甲状腺機能低下症・加齢など、がん以外の原因で上がる事もあります。指摘があった腫瘍マーカーの種類をご確認頂き、ご相談頂ければと思います。

血圧は収縮期血圧(上の血圧)が140mmHg以上または拡張期血圧(下の血圧)が90mmHg以上で高血圧と診断されます。また一般的な目標として、病院などで測った時に75歳未満の方は130/80mmHg未満を、75歳以上の方でも140/90mmHg未満が推奨されています。高血圧自体は、自覚症状は出ない事が多いので早めに受診しておきましょう。

高血圧に関する詳しい内容に関してはこちらのページ(準備中)をご参照ください。

血糖値が126㎎/dl以上、HbA1c(=過去1~2か月間の血糖平均)が6.5(NGSP値)以上の方は糖尿病です。また110~126㎎/dl未満の方は糖尿病の恐れがあります。糖尿病は、動脈硬化・腎臓病・眼底出血・大腸がんリスクの増加など合併症の多い病気です。また、早期であれば飲み薬での加療となりますが、重症であればインスリン注射などが必要となりますので、早めに受診をして検査や治療をおこなう必要があります。

悪玉コレステロール(LDLコレステロール)や中性脂肪が高いと動脈硬化の原因となります。

頸動脈超音波検査(頸動脈エコー検査)を行う事もお勧めしています。また、出来ましたら初診時や血液検査を予定している際には、朝食または昼食を食べずにご来院ください。

特に中性脂肪は食事に影響を受けやすく容易に数値が上下いたします。血液検査前10時間程度は食事やカロリーのあるものを摂らないようにお願いいたします。

血液中の尿酸が高い状態が続くと、尿酸の結晶が関節にたまり炎症が起きてきます。これを痛風といい、足の親指の付け根などに生じやすく、風が吹くだけでも痛いという事で痛風と呼ばれます。また尿酸値が高い状態を放置すると、関節炎による結節(コブのようなもの)ができたり、腎機能障害や尿路結石のリスクを高めたりします。血清尿酸値が8.0mg/dl以上を治療開始基準とし、6.0mg/dl以下を治療中の目標値とします。

高尿酸血症に関する詳しい内容に関してはこちらのページ(準備中)をご参照ください。

尿糖陽性とは、尿中ブドウ糖の濃度が高い事を意味し、糖尿病の可能性があります。尿潜血陽性とは、尿に赤血球が混じっている事を意味し、腎臓や尿路に異常がある可能性があります。尿たんぱく陽性とは、何らかの原因により腎臓が正しく機能せず、たんぱく質が大量にろ過される腎臓病の可能性があります。腎臓の異常であれば腎臓内科、膀胱や尿管などの異常であれば泌尿器科になります。当院では、腎臓内科医の診察をおこなっております。ぜひご相談ください。

胸部レントゲンの異常は、肺がんや間質性肺炎など肺疾患の可能性があります。再検査が必要ですので胸部CT検査をお勧めします。

心電図検査の異常では、再検査をおこなって異常がある場合には、心臓超音波検査(心臓エコー)や24時間心電図(ホルタ―心電図)など詳しい精密検査が必要となる場合があります。

TOP