過敏性腸症候群

過敏性腸症候群

当院には、上記のような訴えで受診される方が多くいらっしゃいます。これらは過敏性腸症候群の症状かもしれません。

このページが皆様の便通の悩みに役立てば幸いです。当院では過敏性腸症候群の治療をおこなっております。お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

こうした症状が数か月以上繰り返して続き、検査をしても異常が見つからないようであれば、過敏性腸症候群が疑われます。

過敏性腸症候群のはっきりとした原因はわかっていませんが、いくつかの要因が病態に関与すると推測されています。

小腸や大腸は、食べ物を消化・吸収するだけでなく、便を体外に排泄する機能もあります。不要となった腸内の内容物を肛門方向に移動して排泄するには、腸の収縮運動と腸の変化を感じとる知覚機能が必要で、これらは脳と腸を連絡する自律神経系によって制御されています。何らかのストレスによって不安状態になると、この自律神経のバランスが乱れて収縮運動が過剰になったり、痙攣状態になったりし、同時に痛みが感じやすくなる知覚過敏状態にもなります。過敏性腸症候群の患者さまはこの状態が強いため、痛みを感じやすく、腹痛を起こしやすいと考えられています。

脳と腸は自律神経系をはじめ、内分泌系、免疫系を介して双方向に情報伝達をしており、影響し合っている事がわかっています。この脳と腸の密接な関係を「脳腸相関」といい、近年では過敏性腸症候群でみられる腸や脳の機能異常を起こす物質を見つける研究や遺伝子の研究、機能的MRI検査などを用いた脳機能画像の研究が盛んに行われています。

細菌やウイルスによる感染性腸炎にかかった場合、回復後に過敏性腸症候群を発症しやすい事が明らかになっています。感染によって腸に炎症が起き、腸の粘膜が弱くなるだけではなく、腸にいる腸内細菌にも変化が加わり、収縮運動と知覚機能が過敏になるためです。その刺激が脳へ伝わり、苦痛や不安感が増す事もわかってきています。

心因的ストレス

身体的ストレス

予期不安によるストレス

過敏性腸症候群の主な症状は腹痛や腹部の不快感・便秘や下痢などの便通異常で、ストレスによって悪化します。腹痛の部位はへその周囲や左の側腹部など人によって異なり、痛みの性状は急に起こる強い痛みや持続性の鈍痛で便意を伴う事が多く、排便後に一時的に軽快する事があります。過敏性腸症候群は排便回数と便の形状から「便秘型」「下痢型」「混合型」にわけられており、このタイプによって症状が異なります。たとえば便秘型はストレスを感じると便秘が悪化するのに対して、下痢型は緊張するとお腹が痛くなったり、便がゆるくなったりします。混合型は、下痢と便秘を繰り返して便の状態が変動します。

便秘型

下痢型

混合型

過敏性腸症候群は症状だけで診断する事はできません。大腸がんなどの悪性腫瘍や炎症性腸疾患などの病変がない事が前提であるため、まず、これらの目に見える異常がないかを調べ、機能性消化管障害に頻用されているRome(ローマ)基準によって診断します。検査としては、血液検査・尿検査・便検査・内視鏡検査が挙げられます。また、甲状腺機能異常症などの内分泌疾患や糖尿病性神経障害が症状の原因になる事もあり、超音波検査やCT検査も必要に応じて実施します。

こうした検査で様々な疾患を除外したうえで、下記のRome基準に合いたしている事が確認できれば過敏性腸症候群と診断されます。また、消化器症状や心理状態、生活の質(QOL)を評価する質問票に回答して頂く事で、病態を総合的に評価します。

過去3か月以内に、1か月あたり3日以上、腹痛やお腹の不快感が繰り返して起こっている事に加えて、以下の①~③のうち2項目以上の特徴を有するもの。

過敏性腸症候群の治療は、生活・食事の改善、薬物療法、心理療法の3つが基本になります。

※過敏性腸症候群は、多くの場合長期的な加療となります。無理に薬を減量したり、普通の食事にしても良くなるものではありません。

※薬物療法に関しては、2025年8月現在、以前処方されていたトランコロン(メペンゾラート)が販売中止・コロネル(ポリフル)が製造一時中止となっており、加療の選択肢が狭まっております。他の薬剤にて加療をしておりますが生活・食事療法をより充実すべく下記に記載いたします。

※過敏性腸症候群は、心理的要因も非常に大きい要因となる疾患です。必要時には心療内科なども受診して頂き精神科の先生の力を借りる事もあります。

生活・食事の改善

生活習慣のなかで、不規則な生活、疲労の蓄積、睡眠不足、心理社会的ストレスなど、この病気の増悪因子と考えられるものがあれば改善を試みます。また、暴飲暴食や深夜の食事、脂肪分の多い食事を避けて3食規則的な食事を心がけましょう。症状を悪化させる食品(大量のアルコール、香辛料などの刺激物、脂質、コーヒーなど)の摂取を控えるようにし、ヨーグルトなどの発酵食品は症状の軽減や予防に役立つ効果が期待でき、食物繊維は便秘・下痢どちらのタイプにも有効なので、これらを積極的に摂るようにします。ストレスをためないようにしっかり睡眠を取ったり、適度な運動や趣味などでリフレッシュしたりする事も有効です。また、食物アレルギーなども関与する事があるため、アレルギー検査(VIEW39)などをおこなうこともあります。

薬物療法

心理療法

食事や生活習慣についてもう少し詳しく記載させて頂きます。生活習慣の改善に役立てて頂ければ幸いです。

(日本消化器病学会 機能性消化管疾患診療ガイドライン2020を参考に記載しております。)

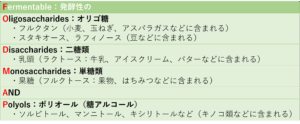

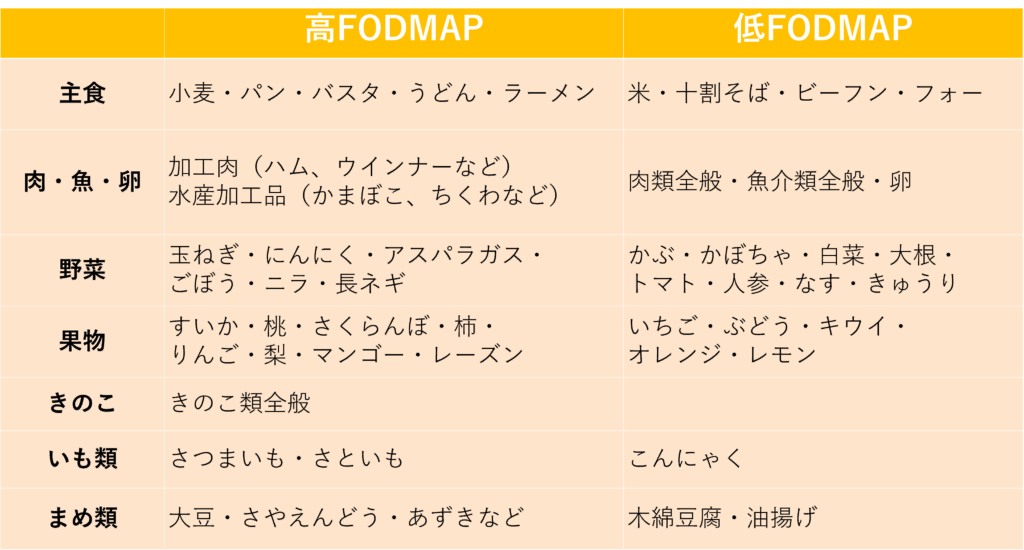

FODMAPとは、簡単に言えば「腸内で発酵しやすい糖質」です。

通常の糖質は小腸で分解・吸収されますが、FODMAPは小腸で吸収されにくく、そのまま大腸に至り腸内細菌にて発酵・分解されることでガスを産生して膨満感の原因となったり、腸蠕動を亢進されることで腹痛や便通異常(=過敏性腸症候群の症状)を引き起こすことがあります。欧米では低FODMAP食の摂取により過敏性腸症候群の症状を軽減することが複数の論文で示されています。但し、日本人において低FODMAP食の摂取がどれほど有効かは検討の余地があります。

通常であれば腸に良いとされるヨーグルトに関して、サイトによっては高FODMAPに分類されていたり、摂取を避けるべきとしているものも散見されます。私見も含みますが、ヨーグルトや乳製品は脂肪分も多く含む食品ですので過敏性腸症候群に関していえば控えた方が良いのではないかと思います。整腸剤にて善玉菌は補う方が良いか考えます。

発酵食品も腸に良いとされる代表食品かと思いますが、納豆は高FODMAPに分類される事から摂取量に注意して様子を見つつ判断が良いと思います。キムチは唐辛子などの香辛料を含むため控えていただく方が良いです。

食物繊維には水に溶ける可溶性食物繊維と水に溶けない不溶性食物繊維があります。食物繊維は便通に良いといわれますが、特に不溶性食物繊維(ごぼう、豆類、ナッツ類、玄米など)をとり過ぎると腸が刺激され、下痢や腹部膨満感などの過敏性腸症候群症状が出やすくなることがあるので注意が必要です。便秘型過敏性腸症候群では症状を軽減することもあるので、ご自身の状況と照らし合わせて医師と相談してください。

運動療法にて過敏性腸症候群の症状が改善したとの報告があります。検討している論文の対象者はやや少ないですが、統計学的に有意な改善も認められておりガイドラインでも推奨されています。運動の種類としては、ヨガ・ウォーキング・エアロビクスなどが良いようです。有酸素運動が自律神経などにも良い影響を与えるのは周知のことであり、便通の改善にも有用ですので、過敏性腸症候群に対しても良いという結果は非常に理にかなっているかと思います。

過敏性腸症候群と睡眠障害は有意に関連しているのと報告があります。但し、睡眠障害を改善させれば過敏性腸症候群が軽減するかに関しては現時点でははっきりしていません。それでも、やはり良質な睡眠は心因的要因が関連する過敏性腸症候群において非常に重要な因子かと考えますので、ぜひ規則正しい睡眠を心がけて頂きたいと思います。

飲酒は過敏性腸症候群に限らず、軟便・下痢傾向になる主要な要因の1つです。アルコール摂取習慣の改善が過敏性腸症候群の改善に寄与するかのエビデンス(証拠)はないものの、下痢傾向の方全般に関して個人的には節酒は非常に大事だと考えます。また、喫煙に関しては過敏性腸症候群との関連は示させていません。

TOP