ピロリ菌

ピロリ菌

ピロリ菌とは、正式名称「Helicobacter pylori(ヘリコバクター・ピロリ)」。 Helico-は螺旋、bacterは細菌、pyloriは胃の幽門部(胃の出口付近)の呼び名です。つまり「胃の幽門部付近に住み着く螺旋状の細菌」という意味です。

ピロリ菌の感染は、衛生状態が悪い途上国や日本でも以前は川の水や井戸水などから感染したと言われていますが、現在は約80%が家庭内感染と言われています。特に5~6歳までの乳幼児期に、親から子への食べ物の口移しなどでうつると考えられており、それ以降のピロリ菌感染や、ピロリ菌除菌後の再感染は非常に稀です。

ピロリ菌は長年胃内に住み着く事で胃粘膜に慢性の炎症を引き起こし、胃潰瘍や胃がんの原因となります。ピロリ菌感染者とピロリ菌非感染者を比較した時に胃がんを発症するリスクが15倍以上であったとの報告もあります。

日本は、2020年の胃がん罹患率(胃がんになる人/人口の割合)で世界2位と胃がん大国ですが、胃がんは東アジアに多いという地域性があり、これは欧米型に比べて東アジア型のピロリ菌が病原性の高いcagA遺伝子を保有しているためと考えられています。

現在は、衛生環境の改善やピロリ菌発見およびピロリ菌除菌の普及などにより、日本でもピロリ菌感染者数は徐々に低下しており、それに伴って胃がん罹患者数および死亡者数も減少傾向となっています。

胃がんにならないためには、ピロリ菌に感染しない事・ピロリ菌に感染させない事・ピロリ菌に感染している場合にはしっかりと除菌する事が非常に重要です。

次のような方は、特にピロリ菌のチェックをお勧めします。

ピロリ菌の検査は、大きく「胃カメラ検査」と「胃カメラ以外の検査」に分かれます。

ピロリ菌陽性の方が、保険診療でピロリ菌治療をするためには、この「胃カメラ」と「胃カメラ以外の検査」の両方を行う必要があります。

(つまり、例えばABC検診にてピロリ菌陽性と指摘があった場合でも、胃カメラはおこなう必要があります。)

実際には、胃カメラではピロリ菌を見ているわけではなくピロリ菌によって荒らされた粘膜(萎縮性胃炎)を見ています。胃カメラでの見た目でも、ピロリ菌が今現在もいそうな胃か、ピロリ菌が過去にいて今はいないが荒廃した胃粘膜が残っているのか、ある程度は分かりますが「いる」なのか「いた」なのか判断が難しい事も少なくありません。胃カメラをおこなった際に組織を一部採取(生検)することで、組織鏡検法・培養法・迅速ウレアーゼ試験などをおこないピロリ菌が「いま」いるかどうか検査する事ができます。但し、採取した場所にピロリ菌がいなければ陰性となってしまうため、当院では以下のような胃カメラを用いない「胃カメラ以外の検査」の併用をお勧めしております。

尿素呼気試験(UBT試験)や血中/尿中抗体検査、便中抗原検査などがありますが、当院では、除菌前のピロリ菌診断目的:血中/尿中抗体検査もしくは便中抗原検査を、除菌後の効果判定目的:尿素呼気試験もしくは便中抗原検査をおこなっています。

診察の際に適宜、適切な検査をご提案します。

ピロリ菌が持つウレアーゼという酵素は、胃の中の尿素を分解してアンモニアと二酸化炭素を生成します。この検査は検査薬を内服してから息を袋に吐く事で、吐いた息の中の二酸化炭素がピロリ菌によって生成された二酸化炭素かどうかをチェックします。それによってピロリ菌感染の有無を診断します。

非常に簡便かつ身体的負担もない良い検査ですが、

などの制限があります。

ピロリ菌感染により胃粘膜に免疫反応が生じ、ピロリ菌に対する抗体を体が作ります。この検査はそのピロリ菌に対する抗体を測定することにより、ピロリ菌感染の有無を診断する方法です。この検査は、ピロリ菌を除菌してもしばらくは抗体が体の中に残っているため、ピロリ菌除菌後の効果判定目的には不向きになります。

胃から腸を経由して、排泄されるピロリ菌の抗原を調べる検査です。上記の抗体検査とは異なり、直接的にピロリ菌抗原を検出する方法になります。検出率(≒感度)・精度(≒特異度)ともに優れており非常に良い検査ですが、自分の便を少し採取する・便を持って持参するなどの手間がかかります。

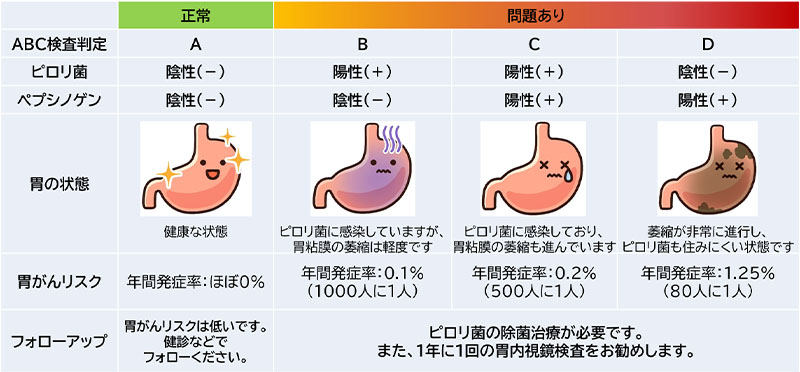

「ABC検診で指摘があった」との事で受診を検討している方も多いかと思いますので、ABC検診について記載いたします。

ABC検診は、「胃がんリスク層別化検診」とも言い、胃がんになりやすいかどうかを評価する検査です。ペプシノゲン(胃粘膜の萎縮度)と抗ピロリIgG抗体(ピロリ菌の感染の有無)を測定し、A~Dの4群に分類します。極論を申し上げると、ABC検診で指摘があった方は「1週間薬を飲むだけ」で胃がんのリスクを下げる事ができます(胃がんのリスクが3分の1になると言われています)。是非、放置せずに医療機関を受診してください。

※ピロリ菌感染により胃粘膜が長年炎症を起こした結果、粘膜が萎縮していきます。

ピロリ菌の治療とは、ピロリ菌をいなくする事(=除菌)です。

抗生物質2種類と制酸剤1種類の合計3種類を朝と夕の1日2回、1週間内服します。

1回目の治療(1次除菌)でおおよそ90%以上の方が除菌成功しますが、1次除菌後もピロリ菌が居残りしまった場合には抗生物質の種類を変えて2次除菌を行います。2次除菌までおこなえば97~98%の方が除菌できると言われています。

ピロリ菌の感染は基本的に5歳頃までに生じるため、1度除菌が成功すればほぼ再感染する事はありません。ピロリ菌の除菌治療をした後は、必ず除菌判定検査(除菌が成功したかどうかの確認)を受けるようにしましょう。

ピロリ菌を除菌すると胃がんリスクは3分の1まで低下しますが、それでもピロリ菌未感染者より50倍程度胃がんになりやすいと言われています。ピロリ菌除菌をおこなう事で胃粘膜の萎縮の進行は止められますが、それまでのピロリ菌感染によって萎縮した胃粘膜では胃がんの発生リスクは残るため、定期的な胃カメラでのフォローアップが推奨されます。

TOP